Maurizio Cattelan et l’insoutenable légèreté du dimanche

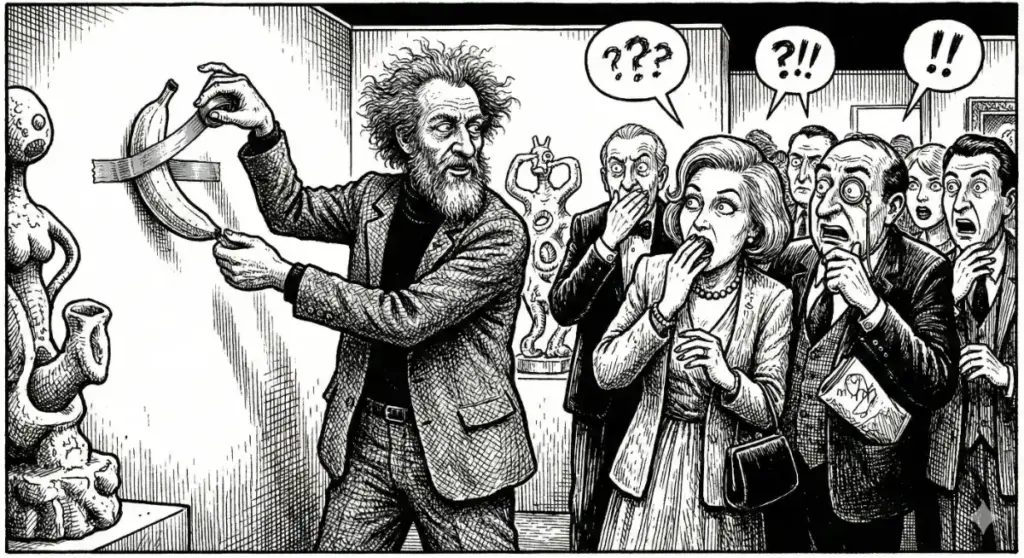

Maurizio Cattelan nous concocte un dimanche sans fin au Centre Pompidou-Metz. Entendez par là : une exposition qui transforme le malaise existentiel en expérience muséale. Parce qu’après avoir scotché une banane au mur et vendu le concept 120 000 dollars, il fallait bien trouver un nouveau terrain de jeu. Cette fois, l’Italien s’attaque à ce jour béni des calendriers, ce trou noir hebdomadaire où l’humanité se retrouve face à elle-même, désœuvrée et vaguement nauséeuse.

L’idée est séduisante sur le papier : explorer la « névrose du dimanche », ce moment où l’activité forcenée de la semaine s’arrête brutalement et où nous voilà confrontés au vide, à la finitude, à la perspective d’un après-midi interminable devant un écran de télévision. Sauf que Cattelan n’est pas psychanalyste – fort heureusement – mais provocateur professionnel. Et sa manière d’illustrer l’angoisse dominicale consiste à piocher dans les réserves du Centre Pompidou pour composer un « autoportrait en creux ». Comprendre : une rétrospective qui refuse de se nommer ainsi, enrobée dans un concept suffisamment fumeux pour éviter toute accusation de nombrilisme.

Le dispositif est rodé. Cattelan joue les commissaires d’exposition en invitant ses pairs – Yves Klein, Piero Manzoni, et toute la bande des spécialistes du vide et de l’absurde – pour mieux se mettre en scène au milieu d’eux. Ses propres œuvres (animaux empaillés, figures de cire dans des postures douteuses, sculptures hyperréalistes) agissent comme des « intrus » ou des « commentateurs silencieux ». On appréciera l’euphémisme. Car enfin, personne ne s’y trompe : si Cattelan s’entoure de Klein et Manzoni, ce n’est pas par modestie. C’est pour s’inscrire dans une généalogie noble, celle des grands farceurs de l’histoire de l’art qui ont vendu du vent en affirmant que c’était justement là tout le propos.

La scénographie, nous dit-on, est conçue pour « déstabiliser le visiteur ». Traduire : on alterne les œuvres monumentales et minuscules pour forcer le regard à une gymnastique épuisante, on joue sur le vide et le plein dans l’architecture de Shigeru Ban, on cultive le malaise comme d’autres cultivent les bégonias. Le tout saupoudré d’humour noir, cette marque de fabrique cattelanesque qui consiste à faire rire jaune en confrontant le tragique et le ridicule. Un peu comme un dimanche, en somme.

Reste l’ambiguïté constitutive de l’entreprise. Car si Cattelan dénonce la « dictature du temps libre » – ce dimanche qui n’est plus repos mais menace d’un temps suspendu et gluant – il le fait dans le cadre très confortable d’une grande exposition muséale, sponsorisée, médiatisée, instagrammable à souhait. La critique du spectacle devient spectacle. L’ironie mordante se mord la queue. Et le visiteur, pris entre fascination et agacement, se demande in fine si le vrai malaise ne vient pas de cette posture éternellement cynique où l’artiste est juge et partie, dénonciateur et bénéficiaire du système qu’il prétend railler.

On nous assure que l’exposition est « cynique et tendre », qu’elle porte un « regard désabusé mais empathique » sur nos peurs. Belle formule. Mais l’empathie de Cattelan ressemble furieusement à celle d’un entomologiste observant des insectes sous cloche. Il nous montre nos angoisses dominicales comme on exhibe des specimens curieux, avec cette distance amusée qui caractérise ceux qui ont fait du malaise existentiel un fonds de commerce florissant.

A voir aussi

- Les Superstars d’Andy Warhol : quand l’éphémère devient œuvre

- Pop Art : quand la culture de masse devient œuvre d’art

- Le dadaïsme, chronique d’une révolte artistique

- Le mouvement Fluxus et la photographie

- Sean Landers et le récit pictural de soi